それから半月が過ぎた。 季節が少し移ろいで、街はもう、クリスマスのイルミネーションでいっぱいだった。 世間はクリスマスに浮かれているが、ゾロは、年明け春用の撮影で目の回る忙しさだった。 が、2,3年前までは、まったく食えない状況で赤貧に喘ぎ、バイトに明け暮れていたから、 その頃に比べれば、撮影で忙しい現在に文句などない。 いつか、自分の写真集を出版したい。 それはカメラマンが抱く、ごく当たり前の望みだった。 あちらこちらの依頼を受けて、様々な写真を撮る。 最近では、女優や俳優から、指名を受けるようにもなった。 だが、ゾロが撮りたいのは人間ではなかった。 色々な街 そこにある風景、情景 さりげない日常 そんなものを ライカに収めた写真を、この街に生きる人間たちに見せたかった。 使い込まれたライカ そのファインダーに、人間を中心にして写真を撮ったことはなかった。 だが、初めて撮りたいと思った。 「……。」 その日も、ゾロは浅草でシャッターを切っていた。 合羽橋の商店街のあちらこちらを歩き回って、気の向くままにカメラを向けている最中、電話が鳴った。 ナミからメールで呼び出し “仕事依頼 至急来社されたし” 溜め息をひとつ いい加減に、売れない頃のように呼び出すのは止めて欲しい。 こっちにも都合ってモンがあるんだよ。 まぁ、今はヒマだったがな…。 売れるようになったなら、いい加減に車を代えろと耳打ちするのは誰だろう? 彼女の出版社の編集部を訪ねた。 「あ。ロロノアさん、いらっしゃい!」 両手に校正に回すゲラを抱えて、ナミの後輩の編集者、ビビが目の前を横切っていった。 いつもの事ながら、ざわざわとせわしない編集部。 「ビビ!ナミは!?」 「ここよ!ゾロ!待ってたわ〜〜〜。」 待ってたわ? こういう時は、たいてい無理難題を吹っかけてくる時だ、が。 「はい、これ。」 手渡された茶封筒。 ナミはこっちを見もせずに、デスクの電話のボタンを押している。 「なんだ…?」 「来週出る最新号。千歳烏山まで届けてちょーだい。じゃ、そゆことでヨロシク。 あ!もしもし!GLウォーカーのナミですぅ〜!お世話になってま〜〜す!!」 「はぁあ!?どういうことだ!?」 「いえいえとんでもな〜い。おかげで先月号は売れ行きも良くて〜〜〜。おほほほほ。」 「おい、ナミ!!」 「あら、まだいたの?早く行きなさいよ。あら、いいえぇ!コチラの話ですわ〜〜〜。」 「…ちっ!」 あの野郎、人をパシリに使いやがって! で、千歳烏山のどこだって…。 「あ。」 茶封筒に封はされていなかった。 中の最新号を取り出し、ページをめくる。 「……。」 オレの撮影した写真だ。 オレが撮った、あのコックだ。 自分で言うのもなんだが、どれもいい顔をしている。 「……どうしろってんだ。」 そりゃあ、出来上がった雑誌を渡すだけなら、郵送でも宅配でもいいのだが。 「決まってるじゃない?それが面白いからよ。」 再び月刊GLウォーカー編集部 ビビの問いに、ナミは平然と答えた。 「長い付き合いだからね〜。わかっちゃうのよ。…そう、わかっちゃうの。」 「わかっちゃうって…何がですか?」 「あのバカ緑の頭の中。」 「はぁ…。そうなんですか…?」 「まったく、嫌になっちゃう。」 デスクの片隅に置かれた携帯電話。 待ち受け画面を開いて、溜め息をつく。 いつのまに掠め取ったのか、ゾロが撮ったサンジの写真。 「ビビ、これってどういう瞬間の顔だと思う?」 「え?これですか?………さ、さあ…私には…。」 ナミはにやりと笑って 「ふふん。まだまだね、ビビ。」 「あん、意地悪ナミさん。」 「そーよ?アタシは意地悪なの。意地悪なひねくれ者なの。」 だからね、ルフィ。 アンタが悪いのよ。 「なぁんでこんな、つまんない恋ばっかりするかな…アタシ。」 乱暴に携帯を閉じて、ナミはひとつ深呼吸した。 「さ!仕事仕事!」 京王線に乗った。 街を撮影する時は、車では出かけない。 東京は、車移動に適した街ではないのだ。 細かな路地や、界隈を探るには車は邪魔になる。 電車に揺られるとすぐ居眠りを始めるゾロは、今日もまた、危うく乗り過ごすところだった。 日ごろ方向音痴を誇るゾロだが、何故か今日は、駅から『オールブルー』への最短距離を辿って到着できた。 奇跡に近い。 エントランスに立って、時計を見る。 時刻は午後5時。 先日、取材を終えた時刻に近いが、殆ど無休で開店していると言っていたから、本当はこの時間はまずいのかもしれない。 だが、雑誌を手渡すだけだ。 それだけの事で用は終わる。 終わるのだ。 ( 飛び込みの客じゃ、食わせちゃもらえねぇだろうな…。 ) あの美味いメシ。 また食いてぇな。 また、あの顔が見てぇ。 「あの顔が見てぇ?」 何で? 何で? 「やあ。」 緑色の髪の下の灰色の脳細胞を、フルに回転させて考え事をしていた。 なので、今の不意な声掛けはかなりキタ。 「どわぁぁぁああああ!!」 「うわあああああああ!!」 ゾロが叫んだので、サンジもつられて驚き叫ぶ。 「びびびびっくりした…!い、いつのまに!?」 車椅子の上で前かがみになり、肘掛に手をかけたかなり身構えた姿勢のサンジ。 今日はシェフの姿でなく、青いシャツにデニムのパンツという、いたって普段の装いだ。 サンジは、特徴ある眉を怒った形に歪ませて 「さっきから声はかけてたぜ!?中から『どうぞ』って、何回言っても反応がなかったからドアを開けたんだよ。なんなんだ一体!?」 「…何回も…声…かけ…た…?」 「ああ。…ああ、エントランスにモニターつけてあんだよ。客が来たらすぐわかるようにな。 ず〜〜〜っと、ここで考え事してっから、何やってんだと思ってよ。」 「ああ…モニター…なるほど…。」 「この足だからな。客の到着をいち早く知るためだ…と、あ。」 「あ。」と小さく唸って、サンジは 「…あ…え〜〜〜と…すみません…えっと…確かロロノアさん?今日は何の御用で…?」 と、客用の口調に戻った。 そのあまりの早替わりに、ゾロは思わず。 「ぶっ。」 「あ〜〜〜〜……もう今更か?」 「そうだな。」 口を大きく開けて、サンジは笑った。 ゾロも、つられて笑った。 「本が出来たんでな。ナミから預かってきた。」 「おお、サンキュ。……なんだ、わざわざ届けてくれなくても、宅配とかでよかったのに。気配りの女性だなぁ。さて…どれどれ…?」 友達との様な話し方。 ゾロの緊張は一気に解れた。 「…寒いから中へ入れよ。ゆっくり見るといい。……じゃあな。」 ゾロが帰ろうと背中を向けた時、サンジは本をペラペラとめくりながら 「寄ってかねぇの?」 と、言った。 普通、遠慮という気持ちがあれば、ここで「いや、また後で。」というかもしれない。 だが、思わずゾロは 「いいのか?」 と、即答してしまった。 してから、「しまった」と思った。 「いいに決まってんだろ?おつかい坊やに、お駄賃も上げねぇんじゃカワイソウじゃん?」 「誰がおつかい坊やだよ。」 「テメェだよ。ほら、さっさと中へ入れ。」 この前の、紳士な態度はなんだったんだ? 小気味いいくらいの豹変。 だが、ぽんぽんと弾む言葉のキャッチボールが心地良い。 決して広くはない店内。 洒落たキャンドル。リース。柱の上にかけられた、赤い実をつけた木のオブジェ。 シックなクリスマスの飾りつけ。 自己主張しない、地味な服のサンタクロースの磁器の人形が、満面の笑みでゾロを出迎えた。 「好きな所に座れ。今夜は客がいないから、ゆっくりしていけよ。」 「何だ?客がいねぇ?」 「予約の客が、昨日急に入院しちまったらしくてよ。せっかく良いオマール海老が入ったってのに…。」 「海老……。」 「食いてぇ?」 「食いたい。」 「いいねぇ、その遠慮ナシの即答。よし、食わせてやる。待ってろ。」 「ん。…ああ、おい。本、見ねぇのか?」 「後で見るよ。ナミさんなら良い記事にしてくれたのはわかってるから。それにテメェの写真も、よく写してくれてるに決まってる。 わかるぜ?スゲェ、熱心に撮ってくれてたからな。」 「………。」 顔が、熱くなる。 「じゃ、そこでイイ子で待ってな。」 言い残して、サンジは滑る様に厨房へ消えた。 「………。」 改めて、ゾロは店内を見回した。 テーブルがひとつだけのレストラン。 だが、入り口の脇にはウェイティングバーがあり、カウンターの裏には珍しい酒の瓶が並んでいる。 「………。」 棚は天井近くまであった。 この高さではサンジの手は届かない。 不思議に思い、ゾロは無意識にカウンターの中へ入って棚のアチコチを眺めた。 「きゃー、酒どろぼー。」 ホールの方で声がした。 振り向くと、サンジが悪戯げに笑っていた。 テーブルに置かれたトレーに、数種のオードブルが載っている。 酒の肴に良さそうだ。 笑いながら、サンジは車椅子を操ってカウンターへ入る。 「飲みたいのあるか?」 「こう多いと…何が何やら…美味い酒が良い。」 「オレのバーに不味い酒はねぇ。」 「…そうだ。トルコの酒ってあるか?」 「トルコ?」 「ああ。ダチが今トルコに居てよ。…もう、別の国に行っちまったかもしれねぇけど。どんな酒、飲んでるかと思ってよ。」 「じゃあ、これだ。」 サンジは、カウンターの隅に置かれた小さなリモコンを手に取った。 ボタンを押すと、上段の棚が電動音をさせながら降りてくる。 「おお、こうなってる訳か。」 「コレがこの店でイチバンの贅沢な設備でな。…すっげぇ金かかった。今、ちょっと後悔してる。欲張りすぎた。」 「いいじゃねぇか。見てるだけで楽しいな、この棚。」 「飲みたくてウズウズするって面だな。あぶねーあぶねー。…ほら、コレ。『ラク』だ。」 『YENI RAKI』 と書かれた透明の瓶。 中の酒も、無色透明だ。

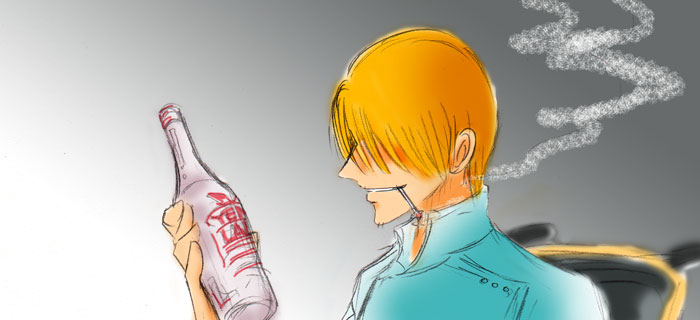

「トルコの代表的な酒だ。開けていいぜ。今日は車じゃねぇんだろ?」 「ああ。じゃ、遠慮なく。」 ゾロが栓を抜くと、独特の香りがした。 どこかで嗅いだような気もする匂いだ。 「“アニス”ってハーブの香だ。八角みてぇな匂いだろ?」 そう言われても、ゾロにはちんぷんかんぷんだ。 それを表情で見て取ったのか、サンジは笑いながら 「面白いもの見せてやる。」 と、ラクをグラスに半分注ぎ、そこにミネラルウォーターを垂らした。 すると、透明だった酒が白濁し、まるでミルクのように白くなった。 「お。」 「水割りにしたこれが“アスラン・スュテュ”…“獅子の乳”。これでもブドウが原料だ。」 手渡され、即座に口元へ運ぶ。 「…ん、美味い。」 サンジもグラスを取り出し、ラクを注いだ。 水を入れずにストレートのままだ。 「じゃ、かんぱ〜い。」 「何に?」 「とりあえず再会を祝して。」 「おし、乾杯。」 チン グラスが鳴った。 「ラクを開けたら、やっぱり肴はケバブだな。肉の方が合う。」 「それも食いてぇ。」 「しょうがねぇ野郎だなぁ。オレの料理は安かねぇぞ?」 言いながら、サンジはポケットからタバコを取り出した。 「吸っていいか?」 「ああ、かまわねぇ。」 「普段は、店じゃ吸わねぇようにしてんだけどさ。今日はもういいだろ。換気扇回して、寝る前に力の限りファブリ―ズすりゃ。」 「オレもいいか?」 「お前さんも吸う?」 「いや、オレはこっちだ。」 ゾロは、バッグの中からライカを出した。 「え…?」 「お前の写真、撮ってもいいか?」 「…オレを…?」 「ああ。撮りてぇんだ。」 少し考え、サンジは答える。 「いやだ。」 「…そっか…残念だ。」 あっさりと、ゾロは引き下がった。 それに少し驚き、一瞬サンジの表情が固くなる。 だが、ゾロの表情も至極残念そうで―――。 「…海老…そろそろ焼きあがったかな…。」 「おう!待ってました!」 「………。」 子供のような顔で笑う。 サンジは、思わず目を逸らした。 とゾロがいきなり言った。 「すまん。」 「え?」 「無理な頼みだったんだな。怒ったか?」 「……いや……。」 「…もしかしたら、この本の取材も嫌だったんじゃねぇのか?」 テーブルの上に置かれたままの、『月刊グランドラインウォーカー』最新号。 「…ちょっとな…。」 「悪かったな。ナミの奴、ゴリ押しだったんだろ?」 サンジは笑って首を振る。 「こういう世の中だから、まぁ、いつか、こんな風に取材を受けることになるだろうとは思ってた。 珍しいからな、こんな体のシェフは。何件か申し込まれた中で、ナミさんがイチバンオレの好みのタイプだった。 それだけだ。それに、お涙頂戴の内容の取材じゃなかったし。」 「……そうか……。」 「ナミさん、美味しい美味しいって、喜んで食べてる顔が可愛かった。」 「美味いもの食ってる時と、ブランド品、品定めしてる時がイチバン生き生きしてるのは確かだけどな。後は好きな男の話、する時か。」 派手に、サンジは驚いて 「ナミさん、好きな人いるのか!?」 「ああ、いる。…あ、ヤベ。言っちまった。」 「うわああ!ショックだ!…やっぱりアレだけの女性は周りがほっとかねぇのか…。」 なんか微妙に違う気がするが、これ以上何かを言うと墓穴を掘りそうなのでやめておいた。 「チクショー!今日はもうヤケ酒だ!!テメェ、責任取れ。最後まで付き合えよコラ。」 「何の責任だよ?まぁ、美味い酒が飲めるならかまわねぇけどよ。ところで海老はどうなったんだ?」 「あ!?しまった!やべぇ!!」 車椅子マラソンの選手でも、あのスピードは出ねぇんじゃねぇか? そんな勢いで、サンジは厨房に駆け込んだ。 「……なぁ…ロロノア…海老…諦めてくれねぇか…?」 厨房から、ためらいがちな声がした。 「…なんだよトロイ奴だな。」 「なんだとぉ!?」 怒り心頭という顔で、サンジがまたホールへ戻ってくる。 「ゾロ。」 「あ?」 「下の方で呼んでくれ。お前の声、気に入った。そしたら許してやる。」 「……ゾロ……。」 「おう。」 ウレシそうに笑うゾロに、サンジも笑うしかない。 「じゃあ、ケバブを作るか。」 ラクのグラスを傾けながら、ゾロが親指を上げた。 NEXT (2007/2/17) BEFORE にじはなないろTOP NOVELS-TOP TOP