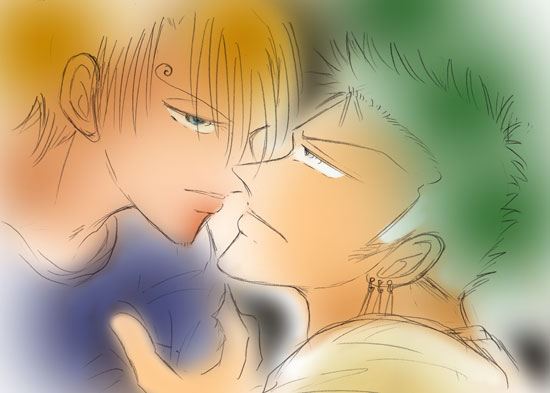

サンジと別れたのは今朝だ。 かなりの慌しさだった。 植木鉢を一個割った。 詫びが言いたい。 弁当の礼も言いたい。 他にも、話したいことがある。 携帯はともかく、店の電話番号は調べればわかるだろう。 ナミだって知っているはずだ。 なのに、そうする気になれない。 それどころか、体が勝手に動いてしまった。 弁当箱を、洗って返すのが礼儀だとウソップに言われながら、汚れたままのそれをバッグに入れて、ゾロは千歳烏山の駅に降りた。 「…何をやってるんだ…オレは…。」 街はすっかり暮れて、商店街を歩くと、どこからか惣菜のいい匂いがしてくる。 車の音と、おばちゃん達のでかい笑い声、自転車のブレーキの音。 ゾロが生まれ育った街も、こんな所だった。 ゾロの住んでいた街では、見上げるとそこにいつも、赤い東京タワーの姿があった。 モノレールの走る音。 車の排気ガス。 桟橋。 水上バス。 この街にはあまり高い建物はないが、見上げる夜空はオレンジ色にぼやけていて、ゾロのよく知る夜の空とよく似ていた。 吐く息が、白く舞い上がっていく。 冬だな。 そりゃそうだ。 もうすぐクリスマスだもんな。 クリスマスが終わったら正月で、正月が明けたらちょっとした仕事で海外に行く予定もある。 なのに 今、無性に撮りたいのはサンジなのだ。 サンジを、ライカに収めたい。 オレのもうひとつの目に、アイツの姿を焼き付けたい。 「いやだ」 と、言ったその答えの理由は、あの時のオレの目のどこかに、ヤツへの哀れみや同情があったせいかもしれねぇ。 今朝、ここから出かけたはずなのに、妙に懐かしい気がする。 『オールブルー』のエントランスには、ほんのりと明かりがついていた。 今朝、自分が割った鉢は、すでにきれいに片付けられていて、別の寄せ植えの鉢が置かれてあった。 店の中からも明かりが漏れている。 客がいる。 ゾロは、少しためらいながら裏へ回った。 なるべく足音を立てないように。 自宅側のドアは、車椅子のサンジの為にスロープがついていて、ドアは大きかった。 ドアノブを回す。 鍵のかかっていないドアは、音も立てずに開いた。 「物騒だな。鍵くらいかけとけよ。」 かけてあったら入れないぞ、ゾロ。 サンジは店に出ているであろうに、廊下には明かりがついていた。 段差のない玄関で靴を脱ぎ、奥へ進みながらブルゾンを脱いだ。 廊下は、直接店の厨房へ抜けていた。 厨房の音が、廊下まで響いている。 「………。」 吸い寄せられるように、ゾロはこっそりと厨房を覗いた。 調理台に向かうサンジの後姿。 小気味のよい包丁の音。 ミキサーを回す音。 野菜の水を切る音。 サンジは踊る。 まるで音楽に乗るかのように。 その指先から、芸術品のような料理が生み出されていく。 邪魔しちゃいけねぇな…。 そっと、弁当箱を片隅に置いた。 そのまま、またブルゾンを羽織ろうとした瞬間 「美味かったろ?」 「!!」 驚き、サンジを見る。 サンジは手を休めず、こちらを見もしないまま 「おかえり。」 ひとこと 「居間で待ってろよ。そっちにおいてある酒なら、何飲んでてもいい。」 「…忙しいんだろ?」 「…今だけだ。客のディナーが終われば閉店だ。待ってろよ。」 ゾロが答えず、そのままそこに立っていると、ようやくサンジは肩越しに振り返って、言った。 「…待っててくれ…。」 その言葉に、その振り返った時のどこか淋しげな笑顔に、抗うすべがなかった。 客がゆっくりと料理を味わって、ようやく帰っていったのは、かなり遅い時間になってからだった。 洗い物を全て片付け、厨房を掃除した後、ようやくサンジは 「待たせたなゾロ、フロアへ来いよ。」 声をかけたが返事がない。 「………?」 ( 帰っちまったのか…? ) 居間へ行ってみる と、 「おいおい…ナミさんの言うとおり、本当に遠慮って言葉を知らねぇヤロウだなぁ…。」 ソファの上で、ゾロは仰向けになって横になり、鼾をかいている。 テーブルの上に、何本かの空のバーボンの瓶が転がっていた。 思わず、苦笑いがこぼれる。 知り合ってわずか。 会うのは3度目の相手。 なのに、この無遠慮さ。 だが、嫌いじゃない。 サンジは、ふうっと息をついて、隣の寝室から毛布を持ってきてかけてやった。 「ガキ…。」 車椅子に深く腰掛け、サンジは煙草をくわえる。 ZIPPOで火を着けようと、上蓋を上げた。 キィン その音に 「…ん…終わったか…?」 ゾロが半身を起こした。 「ああ、終わった。…今朝…間に合ったか?」 「んにゃ…遅刻した。」 「ご愁傷様。」 「…弁当箱返しに来たんだけどよ…洗ってねぇ。」 「ははっ。今朝の今夜じゃなぁ。」 「………。」 「メシは?」 「…夕方、駅ナカでそば食った。」 「そばじゃ腹減っただろ?何か作ってやるよ。」 車椅子を、くるりと反転させるサンジに 「いい、疲れてんだろ?」 「料理なら、いくらしてても疲れねぇよ。」 「…そうか…。」 「卵、大丈夫か?」 「生まれてこの方、アレルギーにはご縁がねぇ。」 「見た目通りだな。半熟オムライス作ってやる。」 厨房ではなく、居間とダイニングの境にあるオープンキッチンに車椅子を寄せる。 卵をかき混ぜる音を聞きながら、ゾロは内装を見回す。 『バラティエ』という三ツ星レストランのシェフだった。 しかも副料理長。 かなり稼いでいたのだろう。 バリアフリーのこの家は、いたるところに気を使い、サンジの不便さを補って余りある造りをしていた。 家具もカーテンも、シンプルではあるが中々こだわりのあるものばかりを並べている。 しかし 一瞬の事故で全て失うというのは、一体どんな精神状態になるだろう。 もし今、ゾロが腕や目を奪われたらどうするだろう? そして、そのどん底から、どうやって這い上がることができるだろう? 想像したこともなかった。 「ほい!お待ち!!」 「いただきます。」 「間髪入れずか?」 サンジが笑う。 ああ この顔が見たかった。 心の中でそうつぶやいたのは、ゾロだったのか、それともサンジだったのか。 ゾロがオムライスを食べている間、2人に会話はなかった。 部屋の片隅にはテレビも、ミュージックプレイヤーも置いてあるが、そのどちらからも音はなく、 部屋の中にはゾロがスプーンを使う音だけが響いている。 「…悪かったな、いきなり来てよ。」 最後の一口を食べる前に、ゾロが言った。 「別に。いつでも来いって言ったのはオレだ。」 「ああ、玄関の鍵、開いてたぞ?物騒じゃねぇか?」 「お前が来ると思って、開けておいたんじゃねぇか。」 一瞬、切れ長のゾロの目が丸くなった。 『鳩が豆鉄砲食らった顔』って、こういう顔だな、とサンジは思う。 「…待て…今朝帰って、夜にまた来るって…どうして思った?」 「オレ、超能力者なの。」 「ふざけんな。」 「でも、来たよな?」 「う…。」 「こんな時間だし、今日も泊まっていくんだろ?風呂使えよ。」 タオルを投げながら言うサンジに 「いや、今日は帰る……こんな時間…?」 壁にかかった時計を見て、ゾロはあんぐりと口をあける。 「ついさっき、新宿方面の終電が出たトコだな。」 「〜〜〜〜〜〜〜〜!!」 「2日連続外泊じゃ、彼女に怒られるんじゃねぇの?」 「彼女って誰だよ?」 「ナミさん以外の誰か。」 「いねぇよ。オレはひとりだ。」 「じゃあ、かまわねぇじゃねぇか。」 しかし いくら無遠慮なゾロとはいえ、気は引ける。 それから 「…なぁ…コック…。」 「コック?」 その呼び方に、サンジは眉をひそめた。 「お前ね、人には名前で呼べって言っといて、自分は“コック”?」 「…呼んでいいのか?」 「いいのか?って?」 「…“サンジ”…ってよ…。」 「…妙なヤツだなお前。」 サンジは笑い 「オレはもう、お前とは友達のつもりなんだけど?」 その答えに、ゾロも笑った。 「サンジ。」 「はいよ。」 ぼっ と、ゾロの顔が赤く染まった。 「今頃酔いが回ったか?」 「うるせぇ。」 「ホラ、夕べも風呂に入ってねぇんだから、入って来い。汗くせぇぞ。それにシンナー臭ぇ。」 「ああ、まだ内装工事中の建物ん中に1日居たからな。…よく、わかるな。」 「コックの鼻をなめんな。」 1人暮らしの男の家。 サンジの体のこともあるのか、平屋の2LDK。 風呂は思いのほか広い。 ゾロは、バリアフリーの風呂というものを初めて見た。 全ての配置がサンジに合わせて作られていて、健常者には使いにくい部分もある。 それが逆に、サンジが決してこの家に、他者が入ることを拒んでいる風にも見えた。 リビングも、キッチンも、トイレも何もかも、サンジ以外に誰も使わないということを念頭に置いたような造り、間取り。 誰も雇わず、全てひとりでまかない、ひとりで生きている。 誰の手も、借りようとせず。 食器を並べたリビングボードには、それなりのセットが並んでいる。 だが、それが使われている様子がない。 ティーカップもグラスも皿も、5客揃っていながら微塵も動かした様子がない。 コックなのだから、きちんとした手入れをしているからだと言われるかもしれないが、ゾロの目にはそう見えて仕方がなかった。 料理以外に、何の趣味があるのだろうとも思う。 まるで、モデルルームのような整然としすぎる部屋。 余計な物が何もない部屋は、酷く寂しく見えて仕方がなかった。 毎晩、客を返した後のサンジは、ここでひとりで何をしているのだろう? 「ゾロ。」 突然、外から声をかけられ心臓が爆発した。 勢いで湯船に思いっきり沈む。 「何やってんだ?」 「ぶはぁっ!!げほっ…な、何でもねぇ!」 「…着替え、オレのだけど、スウェットなら着られるだろう?ここに置いとくぞ。」 「あ、ああ、悪ィ。」 アイツ 誰にでもこんなに、世話を焼くんだろうか? ん? 何で今、「ムカ」とかした? 風呂から上がると、消えていたテレビが点いていた。 夜中のバラエティが流れていた。 「見たいのあったらチャンネル替えろよ。オレも風呂入ってくる。先にやってな。」 見ると、テーブルの上に酒の肴。 カラスの行水のオレの風呂の間に、これだけのものを作るってのは、どういう手をしてるんだ? 和風のつまみと冷酒。 サンジの車椅子が風呂場に入った直後。 かちゃり と、音がした。 「………。」 鍵? 鍵をかけたのか? テレビの音に混じって確かに聞こえた。 家の中にいて、何で鍵なんかかける? オレがいるからか? 一人暮らしだ 万が一って事もあるだろう クセになっているだけだ だがもし、“オレがいるから”なのだとしたら…? 友達 そう言いながら、警戒してるって事なのか? 「あれ?何だ、先にやっててよかったのによ。」 「………。」 まだ髪を湿らせたまま、サンジが戻ってきた。 憮然とした表情で、カーペットの上に胡坐を組み、腕を組んで、ゾロは上目遣いにサンジを見た。 「………。」 サンジは、ゾロが今背もたれにしているソファの上に、慣れた様子で車椅子から降りた。 動かない足を片方ずつ、手で運んでソファの上に足を投げ出す。 「おい。」 ゾロが呼んだ。 「何だ?」 「何で風呂に鍵かけた?」 「え?」 「鍵だ。オレがいるから鍵をかけたのか?」 「…鍵…?…ああ…。」 少し考え、そして 「ああ。」 と、サンジは合点した。 「ああ、かけた。」 「…1人でいるときもかけるのか?」 「ああ。」 「………。」 「…万が一なんて…そうねェとは思ってるけどな…。家の中の金目のモン盗られても……この無様な足だけは誰にも見せたくねぇんだ。」 「!!」 「別にお前に襲われるとは思ってねェよ。妙な所に気がつくな、お前。」 「ばっ…!!」 「か」 と言いかけて、ハタ、と我に返る。 襲う? 襲うって? ……………。 「あ!!そっちの意味か!?」 「はぁ?」 泥棒とか、強盗とか そっちの じゃあ、今、何を考えたんだ…オレは…。 「変なヤツ。」 ああ…やっぱ、コイツの笑顔、綺麗だ…。 テレビが何か言ってんな。 すんげぇうるせぇ…。 けど 他はもう何も聞こえねぇ 自分の心臓の音ばっかり聞こえる 何だ? こんなにデッケェ音するもんか? コイツに聞こえちまうんじゃねぇか? 「ゾロ…?」 何でコイツの声、こんなに耳に心地好いんだ? 目 空の色か? いや、これは…。 「…ゾロ…。」 海の色だ…。 自分が、何をしているかまったくわからない。 ただ、引き寄せられた。 それが、自然なことであるように…。 ソファの上のサンジの肩に手を添えて、ほんの少し、引き寄せてみた。 右手が、勝手に動いてサンジの腕を軽く掴んでいた。 何の抵抗もなく、サンジの半身がこちらを向き、前屈みになる。

その感触は柔らかかった。 吐息さえ、甘く感じる。 次の瞬間、ゾロは我に返った。 「…!!悪ィ…!!」 触れていた肩を掴み、自分から引き剥がすようにして、ソファの背もたれに押し付ける。 慌てて立ち上がり、荷物と上着をかき集め 「…帰る!!」 「…え…?帰るって…もう電車もバスも無ぇぞ?」 「…それでも帰る!悪ィ!!」 「タクシーだって、表の通りまで出ねぇとこの時間は…オイ!」 「スウェット借りてく…後で返す!…じゃあな!」 「オイ!ゾロ!オイ!!」 ゾロはドタバタと慌てふためきながら、スニーカーをつっかけて外へ飛び出していった。 あっという間に、足音が遠ざかる 車椅子から降りていたサンジは見送ることもできず、ただ呆然とソファの上で座り込むだけだった。 去っていく時はいつも嵐だな。 「………。」 自然に笑いがこみ上げる。 「…くっ…くっくっくっ…バーカ。」 自分の唇に、指先でそっと触れる。 今、ゾロの唇が触れた場所。 「………風邪ひくなよ………。」 馬鹿は風邪を引かないか。 心の中でつぶやいて、サンジはまたひとりで笑った。 (2007/3/15) NEXT BEFORE にじはなないろTOP NOVELS-TOP TOP