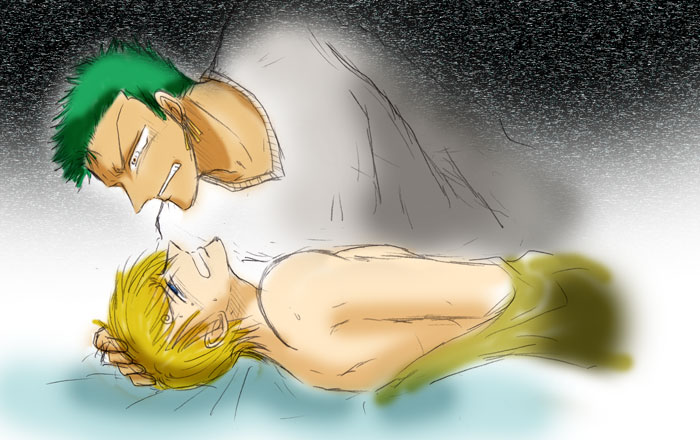

「…しらけさせちまったな。」 店の入り口に、サンジが出ていた。 エントランスの入り口でナミたちを見送ったゾロは、寒さに少し肩をすくめながら戻り、そのまま車椅子を押して中へ入る。 「本当に痛みもねぇのか?」 「無ェよ。本当に。火傷のうちに入らねぇ。」 火傷 サンジにとっては辛い言葉だろう。 「アイツら、片付けもしねぇでよ。」 それなりに、ロビンやビビが、粗方の物を厨房の流しに運んだりはした様だが、テーブルの上にもまだ、汚れた食器が残っている。 「何言ってんだよ、お客様だ。」 「アイツらのどこが客だよ?」 「違いねぇ、トモダチだな。」 「ゆっくりしてろ。おれがやる。」 「余計なことすんな。オレの店だ。勝手なことすんなよ。」 「座ってろ。…ああ、もう座ってるか。そこに居ろ。」 サンジは、ぷっと吹き出し 「はいはい。」 ゾロの言葉に、素直にうなずく。 水の音 ゾロが食器を洗う音は乱暴で、いつか割りはしないかとハラハラする。 バーに置いたタバコを手に取り、火をつけた。 レディが食事をする前では吸わない。 最初の一服の煙を、溜め息と共に吐き出す。 水音 食器の触れる音 それに混じって、サンジの耳に甦る声。 瞳の奥に、甦る光景。 『ゾロ、だ〜いスキ。』 酔いがさせた悪ふざけ。 よくわかっている。 けれど 『大抵の場合、被害者はロロノア君よ?』 そう言ったロビンの声も、一緒に聞こえてくる。 帰り際、ナミはサンジがそこにいることに気づいていた。 それでもナミは、サンジを見ていなかった。 見ていたのは…。 ゾロは、ナミには8年待っている男がいる、そう言っていた。 ルフィというバカだと、苦笑いしながら。 そのルフィに、オレを逢わせたいとも言った。 「!!」 不意に、背中から抱きすくめられた。 「終わったぜ。」 耳元で囁くゾロの声。 心地よくて、サンジは思わず目を閉じて、その腕に頭を預けた。 「…ご苦労さん。…飲るか…?」 「…後でいい…。」 「………。」 「…もう少し…。」 このまま ずっとこうしていたい それを 望んでいいのか? …いいのか…? 「なァ、ゾロ…。」 「ん?」 「何であの時…携帯でオレの顔…撮った?」 「ああ…。」 ゾロは、サンジの肩を抱えたまま椅子に腰を下ろし、サンジの肩に顎を載せる。 「…なんでだかな…あン時無性に撮りたくなった。」 「………。」 「そしたらよ…次の日にはもう、お前の顔見たくて仕方がなかった。顔が見てぇなぁって思ったら、会いたくなった…。 そんな時に、ナミがお前に本を届けろってよ…。内心、スゲェ舞い上がってたと思う…。」 「…ナミさんが…。」 「会いてぇって…思って…そしたら会えて…。」 「会ったら…どう思った…?」 「…触りてぇって思った…。」 「触ったら…?」 「もっと触りてぇって思った。」 「もっと…触ったら…?」 「…キスしてぇって…思った…。」 ゾロの手が、サンジの頬に触れる。 指にそっと力をこめて、引き寄せて―――。 吐息が、交わる。 「…キスしたら…?」 「…抱きしめてェ…。」 サンジの体を、背中からぐっと力をこめて抱きしめる。 背もたれが邪魔だ。 それが、ゾロを押し留める。 「…疲れたろ…?部屋まで連れてってやる。今日は…もう寝ろよ。」 「………。」 抱き上げようと、ゾロの手がサンジの背中と膝裏に回った時 「待て…ゾロ…。」 「ん?」 「…テメェ…オレを憐れんでるのか…?」 「…憐れむ?まさか…!」 「オレの体がこんなだからか?」 「ちが…!」 「こんな体でも…ちゃんと感じるんだぜ…?」 「………。」 「オレだって…ちゃんと感じる…人並みに…人を好きにもなる…。」 「サンジ…。」 「…答えろよ…抱きしめたら…?抱きしめたらどうしてぇ?」 「…サンジ…。」 「…おかしいか?こんな体でおかしいと思うか? 過ぎた望み持ったバカ野郎だって、笑うか?笑いたければ笑っていい…!」 「サンジ!」 「テメェが悪いんだ!あの時…オレのメシ…心底美味いってツラで笑うから…!だから…! お前にイカレちまった瞬間の顔なんざ、撮るんじゃねぇよ!このクソバカ野郎!!」 叫んだ瞬間に、サンジは抱きしめられた。 息が詰まる。 それほどゾロの力は強かった。 「…2度会う相手じゃねぇんだって…ずっと自分に言い聞かせた…なのに…会えちまった…夢かと思った… 2度会っちまったら…もぉ…ダメだ…後は坂道転がる石だ…。」 「…オレもだ…2度会っちまったら、後は認識しちまうだけだ。」 「………。」 「もっと会いてぇ、もっと会いてぇって思うだけだ。」 ゾロの腕の中で、サンジは唇を噛み締めた。 耳元で、吐くようなゾロの声がする。 「好きだ…。」 サンジがうなずく。 もう、言葉なんか出ない。 ふわり と、体が宙に浮いた。 車椅子からサンジを抱き上げ、ゾロはゆっくりと奥へ向かう。 居間を抜け、さらに奥の部屋へ きちんと整えられたサンジのベッド。 その上に、サンジをそっと横たえる。 そしてそのまま、抱きしめて口付ける。 熱いキス 歯を割り、舌を入れて、激しく吸いながら絡めあう。 口づけを何度も繰り返しながら、ゾロの手がサンジの体を探る。 サンジのコットンのシャツと、ゾロのセーターの擦りあう音に、荒い息が、混じり始める。 目が眩む 脳髄が痺れる もう、何も考えたくない 何も 酔うような快感に、サンジが身を委ねそうになった時、どこかで救急車が通り過ぎたのか、遠くでサイレンが鳴った。 「!!」 まるで、警告音のように遠く響く、その音。 あの 声が また耳に甦る。 「…サンジ…?」 サンジの手が、ゾロの肩を拳で押し返す。 初めての行為に対する怯えではなかった。 明らかな、拒絶。 「…ダメだ…。」 「サンジ?」 「…ダメだ…!やっぱりダメだ!止めようゾロ…!」 ガタガタと震え、サンジは首を横に振りながら、激しく抵抗する。 「おい…!今更ムチャ言うな!!」 「嫌だ…!嫌だ!止めろ!止めてくれ!!」 それでもなお、ゾロはサンジを放さなかった。 全身を、体全体で優しく包みながら、尋ねる。 「足か…?」 「………。」 「灯り、消すか…?そうすりゃ見えねぇ。」 それでも サンジは激しく首を振った。 「…い…やだ…。」 「………。」 「…ごめん…ごめ…ゾロ…ごめん…。」 サンジは身を縮めて、自分の肩を抱いた。 だがゾロは、震える体をまた優しく抱きしめて 「…気にすんな…気持ちと体は…中々一緒にならねぇよな…?」 「………。」 「…けど…いつか…な…?」 「………。」 「待ってて…いいんだろ…?」 答えはなかった。 身を屈め、背中から抱きしめるゾロに、サンジの顔は見えない。 「…サンジ…?」 「…帰れ…。」 「…え…?」 「帰れ。」 今、堪えきれない思いを吐いたその唇から、冷たい響きが漏れた。 「おい…?」 「帰れ…!同情なんざいらねぇ!!」 半身を起こし、サンジは逃れるようにベッドの下へ転がり落ちる。 「…どういうことだ…?同情ってな何だ?」 「優しくなんかされたくねぇ…憐れみなんざいらねぇって、言ってんだよ!!」 「憐れみだ…?オレがいつ、テメェに憐れみなんざかけた!!?」 「………!」 車椅子は、店のフロアに置いたままだ。 サンジは腕と上半身でいざりながら、ゾロから逃れる。 「………!!」 ゾロのこめかみに怒りが浮かんだ。 ベッドから飛び降り、サンジの肩を掴み、力の限り引き起こして抱え上げ、再びベッドの上へ押さえつけた。 「…やっ…!嫌だ…!やめろ!!」 激しい抵抗。 だが、足に力の入らない抵抗は、ゾロの膂力の前では非力に過ぎた。 シャツを裂かれ、はだけられた首筋から胸へ、ゾロの舌が滑り降りてくる。 「…やぁ…っ!!」 と、ゾロの手がサンジの手を掴んだ。 そのまま、ゾロは自分の股間にその手をいざない、触れさせた。 「…あ…!」 「同情で、こんなになるか!?」 触れさせた手に力をこめる。 サンジの手の中で、ゾロのそれは、厚いデニムの布に包まれながらも熱く、固くなっていた。

「…嫌…嫌だ…!ゾロ…!」 必死に、離させようとしても、片方の手も押さえつけられてしまっている。 脈打つそれが、そこから何を望んでいるのか痛いほどわかる。 顔中にどれ程キスをしても、サンジの抵抗は止まらない。 下半身の力がない分、腰から上の力は凄まじいものがある。 膝で、サンジの動かない半身を押さえつけ、ゾロはサンジのベルトに手をかけた。 「嫌だ!!止めろ!!」 家中に響く、悲鳴のような叫び。 精一杯腕を伸ばし、ゾロの体を引き剥がそうとしても、無駄な足掻きだった。 「ゾロォ!!」 何度も首を横に振り、必死に懇願した。 だがサンジが請えば請うほど、ゾロの息遣いは荒く激しくなっていく。 ベルトを外し、緩められた部分から、ゾロの熱い手が滑り込んだ。 「…う…あ…!」 こんな体でも感じる、と言ったのは自分。 感じて さらに触れられ、刺激を加えられたそれが、熱い掌の中で大きく震えた。 押し黙ったまま、ゾロは愛撫の手を止めない。 オレは何をやってるんだ? そんな問いが、ゾロの中で渦巻いている。 これじゃあ強姦だ。 想いの果ての行為なんかじゃねェ。 それでも だが、それでも 「…脱がすぞ。」 その声に、サンジの体がさらに大きく震え 「嫌だ!!…止めろ――!!」 床の上に、投げ捨てられた黒いズボン。 それを境にするように、全ての声も音も消えた。 「………。」 「…見るな…頼む…見ないで…。」 ―――――――――――――――――。 寝室の明かりは消えている。 だが、隣の居間の灯りは煌々と着いていた。 ドアの間から漏れ入る光で、それは十分に見て取れた。 ゾロの顔を見るのが怖かった。 サンジは、両腕で顔を覆い隠し、血が滲むほど唇を噛み締めた。 「…確かにな…。」 静かな、ゾロの声。 「…これを見ちまったら、憐れだと思う…同情もする…そんで…グロいとも思う…。 この傷見て…そう思わねェヤツはいねぇだろうな…。」 「………。」 サンジの頬を両手で包み、ゾロは血を吐くように言う。 「それでもな…走り出しちまったもんは、もう止められねぇ…!止めたくねぇんだ!!」 「…ゾ…ロ…。」 「好きだ…!好きだ!!好きだ!!」 「…っ!」 熱く力強い腕が、サンジの体をあらん限りの力で抱きしめる。 「…欲しいんだ…!お前の全部、欲しくてたまらねぇ…!!」 こんなにも 心が震えるのは何故だろう…。 カメラを構えて、店の中を撮るコイツの顔はとてもキラキラしていた。 自分も、あんな顔で笑っていた時があった。 全て奪われるまでは、あんな顔で笑えた。 やっとの思いで、ここで、今、客をもてなし料理の腕をふるえるようになっても、それには限界がありすぎた。 五体満足で動けた頃の半分も、何もできなくなっている自分が許せなかった。 それを、許そうとする奴らが許せなかった。 コイツにだけは、絶対に憐れんで欲しくない。 そしてコイツはその望み通り、オレを憐れみもせず、遠慮無しに、対等の存在に扱ってくれる。 そういう奴だと、すぐにわかった。 一目惚れなんて甘い言葉、信じたことはなかったのに、気がついた時にはもう…。 だけど 「…嫌だ…。」 「サンジ…!」 「…重てぇ…。」 「………。」 「帰れ…帰ってくれ…頼む…。」 「サン…!」 「帰れ!!」 「サンジ!!」 「触るな!!」 ゾロの手を、サンジは力の限り払いのけた。 「サンジ!」 「それ以上したら、舌噛み切るぞ!!」 「…っ!!」 ここで引いたら、何もかも終わりになるような気がした。 なおも、サンジの体を引き寄せようとすると 「触るな!もう、これ以上…!」 サンジは叫び、固く目を閉ざした。 「よせ!!」 サンジの歯が、ゾロの指先を噛み切った。 一瞬走った激痛に、ゾロは顔を歪める。 「帰れ!!二度と来るな!!」 「それはテメェの本心か!?サンジ!?」 「そうだ!!」 「さっきのセリフは全部ウソか?オレに会いたかったと言ったことも、オレにイカレちまったと言ったのも、全部ウソだったってのか!?」 「ああ…!そうだ!!」 「アレが嘘か!?オレには本気にしか聞こえなかった! お前の本心からの言葉だと思った!!…重てぇ?何が重てぇってんだ!?」 「帰れ…!帰れ!帰れ!帰れ!!お前のツラなんざもう見たくねぇ! どうせ同情でしかねぇ好意なら、そんなモンは欲しくねぇ!!」 「サンジ!!」 「3つ数える間に出て行け…!でねぇと…!」 「!!」 どこから出した? サンジの手に、銀色に光るナイフ。 「…こんな体だからよ…万が一の用心くらいしてんだよ…。」 「……テメェ……。」 「ビクトリノックスのシェフナイフだ。こいつは料理用だが、元は軍用ナイフのメーカーだ。切れ味はハンパじゃねぇぞ…。」 「…サンジ…。」 「オレから離れろ。出て行け。そしてもう二度とここへは来るな。」 喉元に突きつけられたナイフ。 サンジの顔に、光が反射して落ちる。 その白銀の光を、ゾロはわずかな躊躇いも見せず 「ゾロ!!?」 「刺せよ。」 銀色の光を握り締めたゾロの指の間から、赤いものが伝い落ちていく。 その一滴が、サンジの足の上に落ちた。 「刺したきゃ刺せ。逃げも隠れもしねぇ。刺せ!」 「……!!…放せ…放せ、ゾロ…!」 「ワケを言え!!理由を!!」 「ゾロ!ゾロ!」 「サンジ!!」 「止めろ!止めてくれ!頼むから!!」 ナイフの柄から、サンジの手が離れた。 すかさず、ゾロは握った刃を投げ捨てる。 ベッドの上に、サンジは崩れるように倒れた。 頬が涙に濡れて、乱れた髪が貼りついていた。 ゾロが引き裂いたシャツが、かろうじて肩を覆うだけの姿。 晒された足の、無残な傷。 触れようとして、手を引いた。 血まみれの手で、触れることは罪に思えた。 「…サンジ…オレは、またここへ来る。」 「…来る…な…。」 「また、来る。」 答えはなかった。 ゾロは身を起こし、ベッドの下に落ちた毛布を拾い上げ、サンジの体全部に掛けてやった。 そして、フロアに残してきた車椅子を運び、ベッドサイドに横付ける。 「…これだけは忘れるな、サンジ。」 「………。」 「……オレはお前を愛してる…。」 サンジが、毛布の中で身を縮めたのがわかった。 白い手が、毛布の端を固く握って、頭まですっぽりと覆い隠した。 「この想い…捨てるくらいなら、お前に刺される方がずっといい。」 足音が遠ざかる。 ドアが開く 閉じられる。 ためらうように、ゆっくりと。 走れる足があったなら、きっと追いかけてすがり付いてしまう。 いいや、それよりも決して、こんなことにはならなかった。 ゾロに抱かれて、至上の喜びを感じていた。 「…う…ふ…うっ…く…っ。」 重荷になりたくない。 枷になりたくない。 アイツが何かを望んだ時、オレはその障りになどなりたくない。 だから お前にもっと相応しい相手の元へ、お前を送り出すべきなのだ。 好きだから…。 「…オレも…愛してる…だから…。」 だから…。 この道を、夜中に1人で歩くのは2度目だ。 だが、前の時と今とでは、あまりに違いすぎる重い心。 だらりと下げた右手から、ポタポタと血が滴り落ちている。 鋭い刃物で切り裂かれた傷から流れる血は、容易く止まらなかった。 だが、右手に痛みはない。 痛いのは心臓だ。 心の方だ。 始め、あんなに幸せそうに抱かれていたサンジの、突然の豹変。 その理由が、ゾロにはまったくわからなかった。 走り出した思いは止まらない。 なのに、突然目の前で、鉄の扉を閉じられたような絶望感。 「…サンジ…。」 悪夢のようなクリスマス。 NEXT (2007/4/24) BEFORE にじはなないろTOP NOVELS-TOP TOP